「石は語る!【西公園編】〜石碑に使われた石材を探る〜」を開催しました

投稿日:2025/07/18

たまきさんサロンスタッフです。

6月29日(日)に東北大学名誉教授 蟹澤聰史氏と東北大学施設部キャンパスデザイン室専門職員 内山隆弘氏を講師にお迎えして、「石は語る!【西公園編】〜石碑に使われた石材を探る〜」と題したサロン講座を開催しました。

西公園は明治8年開園の仙台市内で最も歴史のある公園で、今から150年前にかつての仙台藩重⾂の屋敷地を収容し、⻘葉⼭対岸の広瀬川の崖上に開設されました。開設当時に収容された敷地⾯積は約1.8haと伝えられており、現在の⻄公園の1/6ほどの広さだったことがわかります。

それから現在までの間に、公園内にはさまざまな施設が立地しました。戦災によりそれ以前の施設の多くが消失し、復興計画により公園の規模が大きく拡がった時期以降だけを見ても「仙台市公会堂」「仙台天文台」「西公園野球場」「仙台市営プール」「仙台市図書館」など市民と関わりの深い多くの施設が造られました。また園内には多数の⽯碑が建てられ、⻄公園はいつしか「⽯碑の森」とも⾔える場所になりました。⽯碑には多種多様な⽯材が使われていて、そこからは⽯と⼈間の歴史も伺い知ることができます。また、たくさんの彫像も建てられており、その台座の多くには石が用いられています。

今回の講座では、そんな西公園周辺を巡って公園の歴史的変遷や公園周辺で見られる地形・地質、また石碑等に使われている石材の種類や産地・由来などについて、専門の先生の解説付きでアーバンジオロジー(都市地質学)的に探ってみました。

【西公園周辺の地形と地質】

仙台近辺で見られる古い地質の基盤は、約3億年前に⾚道近くにあった⼤陸⽚の周囲の海に堆積した砂や泥からなる南部北上山地や阿武隈東縁に分布します。

アジア⼤陸の東縁にあった⽇本列島の地殻は、約1億年前に花崗岩質マグマが古い地層のなかに貫⼊し、⼤きなマグマ溜まりを形成しました。マグマ溜まりは冷えて、これが北上や阿武隈の花崗岩となり、マグマの熱で古い地層は変成岩となったといわれています。

2000万年前頃になると、プレートの移動によって⽇本列島は⼤陸から引き離され、いくつかの島の集まりを形成します。しかし、東北地方のかなりの部分はまだ海中にありました。その後、激しい⽕⼭活動の時期を経て、現在の仙台の元になる⼤地が出来上がります。中でも秋保⽯や三滝⽞武岩を⽣み出した800万年前の「⽩沢カルデラ」は、もっとも激しい⽕⼭活動の時代のものです。

600万〜800万年前は、活発なカルデラ噴火の時代で、大規模火砕流が仙台の大地を襲いました。青葉山から八幡町、国見付近にかけては、ちょうど白沢カルデラの東側の縁に位置していて、このカルデラ湖に堆積した堆積物が「白沢層」と呼ばれる地層です。

その後、仙台の⼤地は海面の変動によって海になったり陸になったりを何度か繰り返し、500万年前には仙台も青葉山周辺まで深さが数十メートルの海だった時代があります。竜の口峡谷などから海棲生物の化石が見つかるのは、このためです。この「竜の口の海」は北上川に沿って岩手県花巻あたりまで続いていました。最終的に260万年前に陸地となりました。

それ以降の第四紀と呼ばれる時代に、陸地は古広瀬川に侵⾷されて⻘葉⼭段丘ができ、その後現在の広瀬川によって台原段丘、上町段丘、中町段丘、下町段丘が順番につくられていきます。西公園のある中町段丘の急崖には、新第三紀向山層広瀬川凝灰岩が約8メートルの高さで白く露出しているのを見ることができます。これは370万年前頃に噴出した仙台南方の白石市北部から蔵王町、村田町付近にあった白石カルデラからの火砕流堆積物です。この火砕流によって、その頃繁茂していたセコイヤの類も根っこだけ残ってなぎ倒されてしまいました。現在の仙台市街地の大部分は、西公園も含めてこの広瀬川による河岸段丘の上に発展しています。

以上が、現在の仙台で見られる地形の大まかな歴史です。仙台周辺の地層は、およそ2000万年前以降のより新しい地層によって形成されていることを教えていただきました。

【西公園の石碑にみられる石の種類】

「仙臺市長遠藤庸治紀功碑」稲井石(堆積岩)二億五千万年前の古い堆積岩で石巻市井内で産出。砂岩と⾴岩が縞状に重なった⽯で、CaO含有率が高く刻字しやすいのが特徴。

「広瀬川凝灰岩の露頭」凝灰岩(火成岩・火山岩)⻄公園の崖を構成する⽯で、約370万年前に⽩⽯カルデラから噴出した⽕砕流が積み重なって⽣まれた⽕⼭灰と軽⽯からなる。

「明治天皇御駐輦所址」花崗岩(火成岩・深成岩)マグマがゆっくり冷えて固まってできた岩で、石英、長石、黒雲母などからなる。

*「帯磁率計」蟹澤先生が手にされているのは「携帯型帯磁率計」で、岩石の露頭に弱い磁場をかけ、その磁場に対する岩石の応答を測定します。帯磁率は岩石の中に含まれる磁性鉱物(磁鉄鉱)の量に支配されます。主にその岩石の種類を特定する目安となります。

「仙台高校発祥の地記念碑」斑れい岩(火成岩・深成岩)

⾓閃⽯や輝⽯、カンラン⽯などが多い真っ⿊な⽯。⽞武岩質のマグマがゆっくりと冷えて固まってできた岩。

「大橋の親柱」稲田石(火成岩・深成岩)

茨城県笠間市産の真っ白い花崗岩で、全国各地の建造物に多く利用されている。

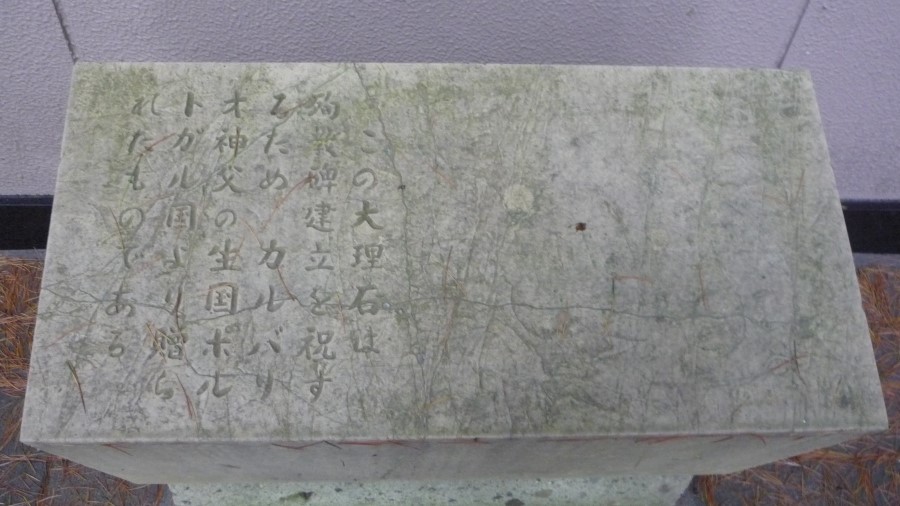

「仙台キリシタン殉教碑」の大理石(変成岩・結晶質石灰岩)

海底に貝殻やサンゴなどの生物の遺骸が堆積して生まれた炭酸カルシウムを主成分とする石灰岩が、地中でマグマの熱と圧力を受けて再結晶化して変質したもの。ポルトガルから送られた大理石。

「芭蕉の句碑」三滝玄武岩(火成岩・火山岩)800万年前に⽩沢カルデラの外縁部(蕃⼭・権現森など)より噴出したもの。

仙台城の⽯垣など仙台市内において最もよく利⽤されています。

全体に灰⾊〜⿊⾊で、⾁眼で数ミリ〜数センチほどの⽩っぽい斜⻑⽯(特に灰⻑⽯)がみられるのが特徴。

「殉職消防組員招魂碑」稲井石(堆積岩)

西公園最大の石碑。細かい刻字がしやすいのが特徴。台座部分には花崗岩が使われている。

「公園北側のベンチの石」接触変成岩(火山岩と堆積岩)

花崗岩質のマグマが⽞武岩などの⽕⼭岩類や堆積岩に貫⼊した時の様⼦が明瞭にみられる貴重な岩⽯。貫⼊部分がはっきり分かれているのがわかる。一部分、柘榴⽯(ガーネット)などのスカルン鉱物が生成しているのも見ることができる。

「牧神の彫刻台座」柘榴石片麻岩(接触変成岩)

泥岩が⾼温・⾼圧で変成し、鉄やマグネシウムを主成分とした柘榴⽯が生成される。これは外国産の石材と思われる。一部に融けて花崗岩質になった部分もみられる。

「こけし塔台座」秋保石(堆積岩・湯元層凝灰岩)

800万年前の⽩沢カルデラから噴出した⽕砕流により生成。名取川流域の秋保磊々峡をつくっている⽯。

「菊地養之輔の碑」角閃石片岩(変成岩)

福島県の鮫川で産出する御斎所変成岩ではないかと推測される。この付近の変成岩は「鮫川石」の名前で庭石などによく使われている美しい石。

【文学に表現された広瀬川】

その土地特有の地形や地質、産出する岩石や化石をアーバンジオロジー(都市地質学)的な視点から見つめ、そのセンス・オブ・ワンダーを「言葉」として表現した文学作品もまた数多く残されています。それもまた貴重な史料と成り得ます。

広瀬川*に関する古い詩歌は多く残されており、仙台を流れる広瀬川かどうかは不明ながら、古くは「万葉集」に、松尾芭蕉の『おくのほそ道』には名取川の記載があります。(*歌枕としては宮城県の「名取川」は古来から有名ですが、広瀬川は奈良県の「広瀬川」の方が有名のようです)

明治期以降現在に至るまで、島崎藤村、土井晩翠、魯迅、石川善助、佐伯一麦など仙台にゆかりの深い文人たちが、広瀬川の景観から伝承・歴史にまで愛着を持って言及し、その作品の中にも描いています。

【石は語る!】

暑い中での2時間半に及ぶ公園内の見学となりましたが、参加者の皆さん方からは「こんなにたくさんの石碑があるとは知らなかった」とか、「場所や年代の違う様々な石材が使われていることを教えていただき、石碑を見る目が変わった」というような感想をいただきました。

有史以前からの大地の営みによって、様々な岩石が生成され、さらに長い時間をかけて仙台の地形が形づくられ、人間が棲みつき住居や町が造られ、やがて都市として発展して来たという歴史があります。人間は、はるか太古に大地が生み出した岩石を素材として、様々な建造物や石仏などを造り上げてきました。

今回の講座では石碑に使われている石材に視点を当てて見てきましたが、講師がおっしゃるように、これはまさに長い時間をかけた自然と人間との共作と言ってもいい造形物なのかもしれません。そこには石の歴史、土地の歴史、そして石碑に刻まれた人間の歴史が残されています。

この先も風雪に耐え、長く残っていくであろう石碑群を見ながら、時空を越えた大きな歴史の流れを改めて考えさせられました。

講師の蟹澤先生と内山さん、講座にご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

こちらもご覧ください。

たまきさんサロン サロン講座

たまきさんサロン

*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*

せんだい環境学習館たまきさんサロン

平 日 10:00〜20:30

土日祝 10:00〜17:00

休館日 月曜(月曜が休日の場合は、その翌日)休日の翌日・年末年始

*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*