「仙台七夕の由来と再生紙〜8万羽の折り鶴のゆくえ〜」を開催しました

投稿日:2025/07/13

このイベントは終了しました。

たまきさんサロンスタッフです。

仙台市民にとって「仙台七夕まつり」はとても身近なお祭りです。仙台七夕飾りを手掛けている鳴海屋紙商事株式会社 七夕アドバイザー鳴海 幸一郎さんにご登壇いただき、七夕の由来や仙台七夕の歴史、七つ飾りに込められた願い、仙台七夕飾りの設営から撤去まで、そして、伝説の飾りが再生紙に生まれ変わる故郷復興プロジェクトについてなど教えていただき、ミニ七夕飾りを作り、折り鶴吹き流し飾りの解体と分別のワークショップもあり、盛り沢山なサロン講座となりました。

身近なお祭りで知っているつもりでしたが、知らなかったこともたくさんあり、改めて仙台七夕まつりが楽しみになりました。

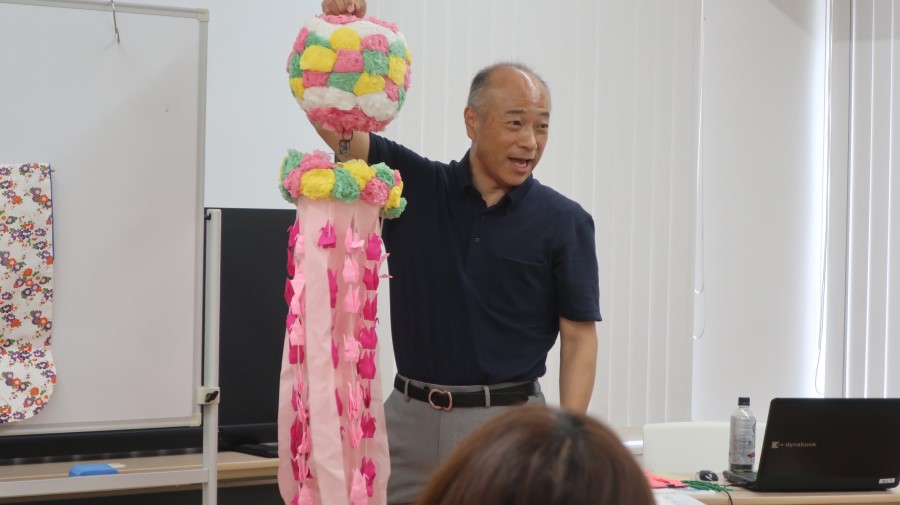

さっそく、ミニ七夕飾りを作りました。

七夕祭りは中国の乞功奠(きっこでん・きこうでん)という星祭りに由来し、中国から京都・奈良に伝わり宮中行事として行われ、約450年前に豊作と技芸上達を祈って伊達政宗公が京都から仙台に伝えたといわれています。宮中行事としての七夕は現在でも末裔の方が伝承されているとのことです。

七夕は、吹き流し、折り鶴、短冊、紙の着物、投網、屑かご、巾着で飾られます。これらは、七つ飾りと呼ばれています。

それぞれの飾りに込められる願いや祈りについて教えていただきました。

例えば「折り鶴」、願い事に向けて「〇〇羽を折る」と目標を立て、自分自身の力で一歩ずつ目標に向けて近づいていくという意味があるのだそうです。

「この七つ飾りには、大人の長寿や子の健やかな成長への願いが込められています。食べ物の力をいただき、道具への感謝を忘れず最後まで使い切ることで無駄を防ぎ、正しいお金の使い方を身に付けた素敵な大人になってください。」と鳴海さんはおっしゃいます。

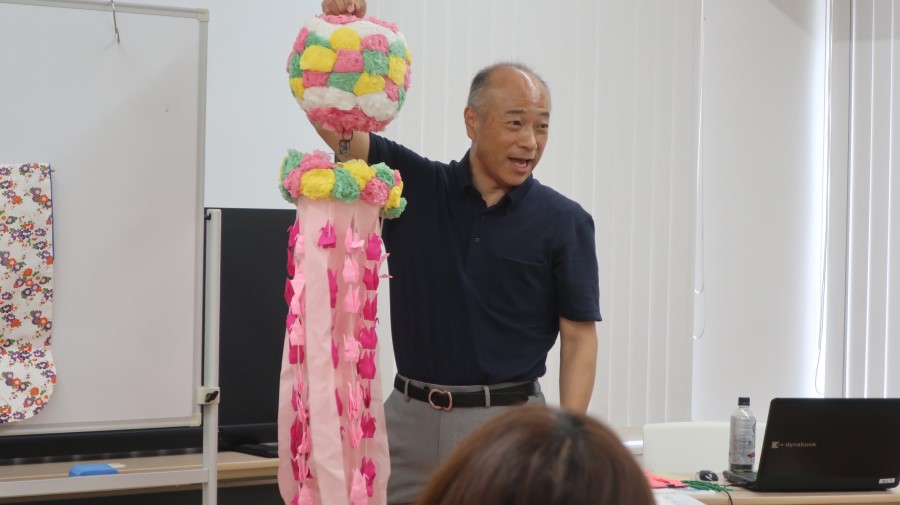

仙台七夕は吹き流しの上部に、「くす玉」を飾ります。

全国約66か所で七夕祭りが開催されていますが、「くす玉」がついていない吹き流しの七夕祭りは京都から伝わった伝統を守っている祭りだそうです。

「くす玉」飾りを編み出したのは仙台の森天佑堂さんだそうです。

『質素、倹約』を謳った七夕さんが戦後に『しっかりと生き抜いていく力となるもの、皆を元気づけられるもの』として豪華絢爛に生み出されたのだそうです。

仙台七夕の設置と撤去の様子も教えていただきました。

飾りづくりは「女方」が主力で春彼岸の頃からはじまり秋彼岸頃まで、仕込〜作り〜七夕本番〜後片付けと行われています。

設置と撤去は「男方」が主力となり、8月6日午前2時から午前9時までに取り付けされ、「葉っぱ一枚残すな」を合言葉に8月8日の夜、日付の変わらない当日中に撤去されます。

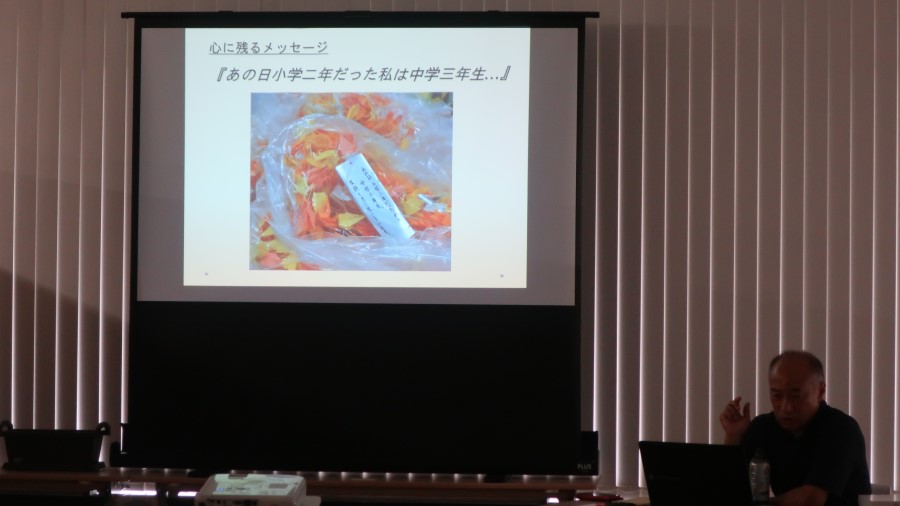

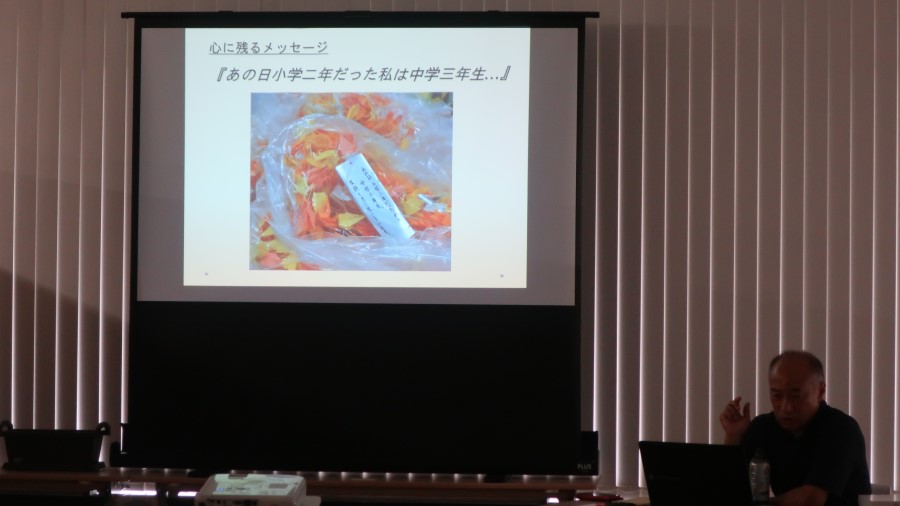

短冊に書かれた「あの日小学2年だった私は中学3年生。笑顔と共に生きています。」

このメッセージに心を打たれ、2011年から始まった仙台市立の小中学校に通う児童生徒による故郷復興プロジェクトの折り鶴が、2017年から『再生紙』に生まれ変わることになったそうです。

8万羽に込められた祈りをこども達に返したい、「これはお焚き上げで済ましてはならない」との想いから活動が始まりました。

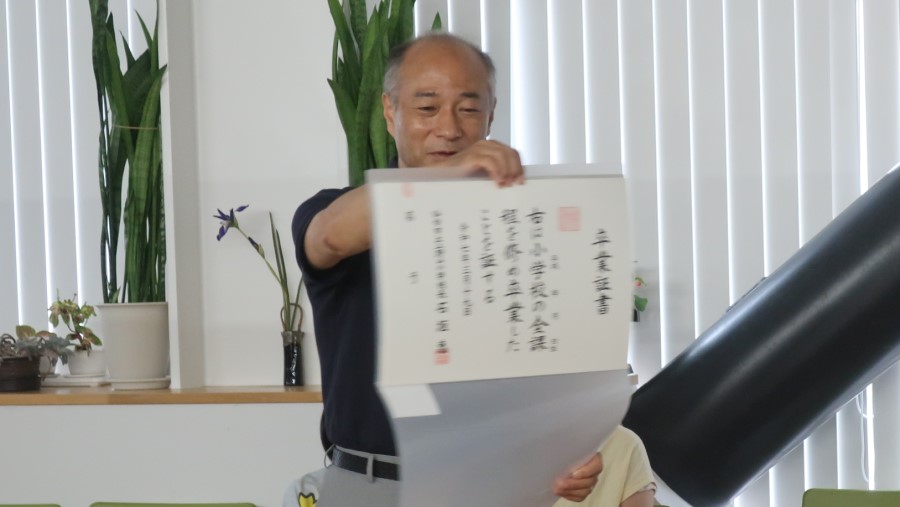

こども達が祈りを込めた折り鶴が仙台七夕で祭られ、その後、たくさんのこども達や裏方さんの手で分別され『再生紙』として生まれ変わり、卒業証書や入学式・卒業式の要覧などに形を変えて、再びこども達のもとへ戻っていきます。

色味がそれぞれ違い一枚たりとも同じ柄はありません。

「七夕には「歴史」があり、戦後の仙台七夕には「伝統」、震災後の復興を願ったこども達の折り鶴飾りは、仙台七夕には「伝説」を起こした飾りである」と鳴海さんはお話しされました。

さあ!解体・分別ワークショップです。

「故郷復興プロジェクトの折り鶴吹き流し飾り」は、折り鶴、ストロー、糸で一連になっています。それぞれを解体し、分別し、七夕飾りが再生紙に生まれ変わっていく重要な過程を体験していただきました。

仙台七夕まつりは8月6日〜8月8日に開催されます。

七夕や仙台七夕の歴史と由来、飾りに込められた祈りや願い、鳴海さんのお話を聞いた後でご覧になる「仙台七夕まつり」は、いつもと少し違う風景に見えるのではないでしょうか…。

鳴海 幸一郎さん、ご参加頂いたみなさま、ありがとうございました。

こちらもご覧ください。

たまきさんサロン サロン講座

たまきさんサロン

‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*

せんだい環境学習館たまきさんサロン

平 日 10:00〜20:30

土日祝 10:00〜17:00

休館日 月曜(月曜が休日の場合は、その翌日)休日の翌日・年末年始

*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*

仙台市民にとって「仙台七夕まつり」はとても身近なお祭りです。仙台七夕飾りを手掛けている鳴海屋紙商事株式会社 七夕アドバイザー鳴海 幸一郎さんにご登壇いただき、七夕の由来や仙台七夕の歴史、七つ飾りに込められた願い、仙台七夕飾りの設営から撤去まで、そして、伝説の飾りが再生紙に生まれ変わる故郷復興プロジェクトについてなど教えていただき、ミニ七夕飾りを作り、折り鶴吹き流し飾りの解体と分別のワークショップもあり、盛り沢山なサロン講座となりました。

身近なお祭りで知っているつもりでしたが、知らなかったこともたくさんあり、改めて仙台七夕まつりが楽しみになりました。

さっそく、ミニ七夕飾りを作りました。

七夕祭りは中国の乞功奠(きっこでん・きこうでん)という星祭りに由来し、中国から京都・奈良に伝わり宮中行事として行われ、約450年前に豊作と技芸上達を祈って伊達政宗公が京都から仙台に伝えたといわれています。宮中行事としての七夕は現在でも末裔の方が伝承されているとのことです。

七夕は、吹き流し、折り鶴、短冊、紙の着物、投網、屑かご、巾着で飾られます。これらは、七つ飾りと呼ばれています。

それぞれの飾りに込められる願いや祈りについて教えていただきました。

例えば「折り鶴」、願い事に向けて「〇〇羽を折る」と目標を立て、自分自身の力で一歩ずつ目標に向けて近づいていくという意味があるのだそうです。

「この七つ飾りには、大人の長寿や子の健やかな成長への願いが込められています。食べ物の力をいただき、道具への感謝を忘れず最後まで使い切ることで無駄を防ぎ、正しいお金の使い方を身に付けた素敵な大人になってください。」と鳴海さんはおっしゃいます。

仙台七夕は吹き流しの上部に、「くす玉」を飾ります。

全国約66か所で七夕祭りが開催されていますが、「くす玉」がついていない吹き流しの七夕祭りは京都から伝わった伝統を守っている祭りだそうです。

「くす玉」飾りを編み出したのは仙台の森天佑堂さんだそうです。

『質素、倹約』を謳った七夕さんが戦後に『しっかりと生き抜いていく力となるもの、皆を元気づけられるもの』として豪華絢爛に生み出されたのだそうです。

仙台七夕の設置と撤去の様子も教えていただきました。

飾りづくりは「女方」が主力で春彼岸の頃からはじまり秋彼岸頃まで、仕込〜作り〜七夕本番〜後片付けと行われています。

設置と撤去は「男方」が主力となり、8月6日午前2時から午前9時までに取り付けされ、「葉っぱ一枚残すな」を合言葉に8月8日の夜、日付の変わらない当日中に撤去されます。

短冊に書かれた「あの日小学2年だった私は中学3年生。笑顔と共に生きています。」

このメッセージに心を打たれ、2011年から始まった仙台市立の小中学校に通う児童生徒による故郷復興プロジェクトの折り鶴が、2017年から『再生紙』に生まれ変わることになったそうです。

8万羽に込められた祈りをこども達に返したい、「これはお焚き上げで済ましてはならない」との想いから活動が始まりました。

こども達が祈りを込めた折り鶴が仙台七夕で祭られ、その後、たくさんのこども達や裏方さんの手で分別され『再生紙』として生まれ変わり、卒業証書や入学式・卒業式の要覧などに形を変えて、再びこども達のもとへ戻っていきます。

色味がそれぞれ違い一枚たりとも同じ柄はありません。

「七夕には「歴史」があり、戦後の仙台七夕には「伝統」、震災後の復興を願ったこども達の折り鶴飾りは、仙台七夕には「伝説」を起こした飾りである」と鳴海さんはお話しされました。

さあ!解体・分別ワークショップです。

「故郷復興プロジェクトの折り鶴吹き流し飾り」は、折り鶴、ストロー、糸で一連になっています。それぞれを解体し、分別し、七夕飾りが再生紙に生まれ変わっていく重要な過程を体験していただきました。

仙台七夕まつりは8月6日〜8月8日に開催されます。

七夕や仙台七夕の歴史と由来、飾りに込められた祈りや願い、鳴海さんのお話を聞いた後でご覧になる「仙台七夕まつり」は、いつもと少し違う風景に見えるのではないでしょうか…。

鳴海 幸一郎さん、ご参加頂いたみなさま、ありがとうございました。

こちらもご覧ください。

たまきさんサロン サロン講座

たまきさんサロン

‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*

せんだい環境学習館たまきさんサロン

平 日 10:00〜20:30

土日祝 10:00〜17:00

休館日 月曜(月曜が休日の場合は、その翌日)休日の翌日・年末年始

*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*‥*